第十一章 瓦鲁班之二(第7/8页)

此战后,英军东南亚战区总司令蒙巴顿到前线视察,大为赞赏中国军队的战斗力,对中国方面的作战配合明显积极。

形势似乎一片大好,但是,从现在披露的史料来看,重庆方面在孟关之战后,曾暗示孙立人和廖耀湘派员探索经喜马拉雅山归国的道路和可能性。

重庆的蒋介石和史迪威一向不和,但还不至于拆台拆到正打仗的时候把部队拉跑的地步。这个计划,只是为了以防万一。

如果只看缅北战场,中国远征军驻印部队的攻势斩关破锁,正打得日军节节败退。如果把目光放得远一些,就会发现情况远不是那么令人乐观。

就在中国远征军发动对孟关总攻的前一天,日军第33师团突破印缅边境,进入印度,目标直指重镇英帕尔。英帕尔—科锡马战役就此打响。

这一仗的开始,很容易让人想到英军在缅甸的溃败。

日军十万人渡过钦敦江边界后兵分三路,第33师团和第15师团分别从南面和东向英帕尔进攻,而第31师团则向英帕尔以北的科锡马进攻。开战后日军进展顺利,3月28日,日军的两个师团已对英帕尔形成南北合围之势,驻守英帕尔地区的,只有斯库纳斯中将指挥的英军第4军的英印第17师,和英印第20师两个不满员师。斯库纳斯急电集团军司令斯利姆派兵增援,而集团军下辖的第15军主力尚在300英里以外的若开地区,从地面赶到需时三个星期。向科锡马进攻的日军第31师团也打到了科锡马的外围。一时英军只能依靠美军的空运保卫英帕尔。

孟关—瓦鲁班战役后,史迪威和中国将领一起观看缴获的日军旗帜。

孙立人和史迪威,这个中国将军的傲气和能力在史迪威面前同样出众。

蒙巴顿会见孙立人

缅北前线史迪威的指挥部——老头子总是带着一只卡宾枪,随时准备战斗。

在困难中蒙巴顿向史迪威求助,要求将尚在雷多基地的中国远征军补充到英帕尔作战中。在缅甸吃过英国人苦头的史迪威坚决拒绝,最终也只命令正在整训的新30师提供一个团作为英军的预备队而已。

尽管史迪威的做法深获曾被英国人逼得败走野人山的中国将领们支持,但如果英国人在英帕尔战败,雷多与印度的联络可能被切断,正在缅北的中国远征军会再次变成一只孤军。

在这种情况下,尽管前方在打胜仗,重庆却暗示孙、廖勘查翻过喜马拉雅山回国的路径,也不是奇怪的事情,应该说是一种未雨绸缪。

但假如把目光放得更远,又是一番景象。云南,中国远征军的另一翼——Y部队,接受美援后正在保山、怒江一线整训,准备渡江收复滇西。而更遥远的河南前线,日军打通大陆交通线的一号作战,正在紧锣密鼓的准备中。

准备从背后向敌人刺出一刀,而自己的背后却又站着更令人担忧的敌人。

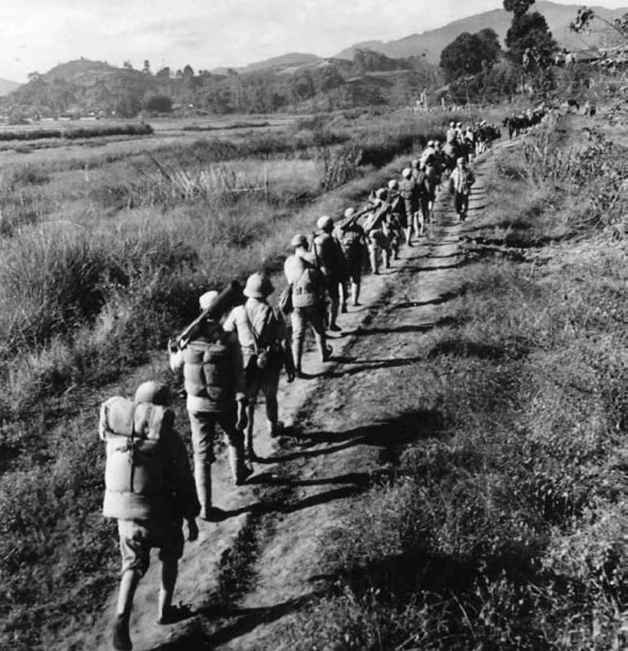

滇西中国远征军Y部队开赴前线,准备反攻。

向孟拱河谷进军的中国远征军,公路没有修通之前,第一线的运输还要靠骡子。

局势之错综复杂,令人难以计算。老军人史迪威没有计算,他从来不是一个合格的政治家,计算这些他并不擅长。在和中、英将领商谈后,中国远征军的部队,沿着孟拱河谷开始继续向前攻击。

英帕尔,就交给英国人吧。如果他们自己不想要印度了,那也只有由着这些绅士们折腾。

实际上,此时这个倔强的老将军,目光远远地投在了孟拱河谷的后方,孙立人的迂回作战给了他灵感。史迪威看的地方,是日军第18师团和第56师团的大后方,缅北铁路的终点。当年,就是因为日军攻占了那里,中国远征军才无路回国,被迫进入了野人山。