第十章 南朝察举之复兴及其士族化(第5/14页)

表10—4

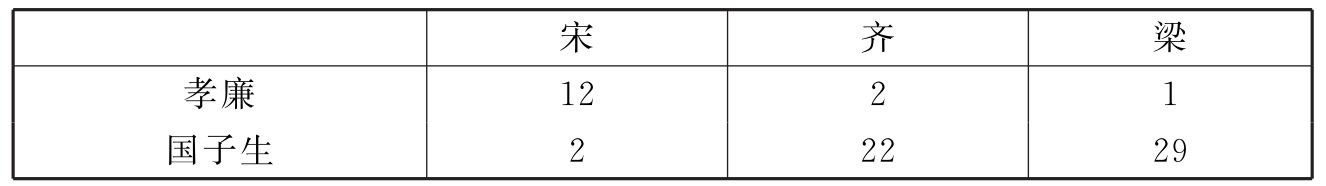

可见二途正为互成消长之势。前面已指出刘宋孝廉重孝行、多寒庶;而国子学却专容贵胄,且任用优越。所以,南朝孝廉减少而国学生徒增多,与后者保证了士族门阀的政治社会地位,有直接关系。同是以经术策试入仕,高门子弟的选择,当然是后者。

三、“主威独运”与“安流平进”的新平衡

南朝察举与学校入仕制度,既处于复兴之中,又明显地士族化了。这是社会政治文化背景继续发展的结果。

我们已经指出,采用考试选官方法的察举与学校制度,相对地更有利于皇权——官僚政治,而不是士族政治。考试方法与择优原则,本质上与身份特权制度是不相容的,它具有选贤任能的功能以及促进下层士人依靠才行知识改变地位,造成社会上下层的活跃对流,并由此而抑制门阀化、封建化因素的功能。这有利于君主赖以实现其专制皇权的官僚政治,有利于君主抑制可能因过度发展而分夺其权力的特权身份集团。而从另一方面说,依赖于择优原则的官僚体制,又是以专制皇权,作为其权威的主要来源的。因此,察举学校制度的地位变化,就与皇权的兴衰,有了直接的关联。东晋时期,“朝权国命,递归台辅,君道虽存,主威久谢”(《宋书·武帝纪》“史臣曰”),皇权低落而门阀专政,察举学校制度的衰落,就是不可避免的了。

但刘宋以来,皇权开始恢复,所谓“主威独运,官置百司,权不外假”(《宋书·恩幸传序》)。自低级官僚出身的北府兵将领刘裕,依武力而不是门第取代东晋皇室之后,南朝君主通过使皇族出镇要藩、武将执掌兵柄、寒人主持机要等手段,恢复了对大小臣吏的诛赏迁黜、生杀予夺的处分权力。如田余庆先生所言:“东晋门阀政治,终于为南朝皇权政治所代替。南朝皇帝恢复了绝对权威,可以驾驭士族;而士族纵然有很大的社会政治优势,却绝无凭陵皇室之可能。”(4)

我们可以特别注意,南朝君主多以寒人掌机要,而寒人时常公然操纵选举。据《南史·恩幸传》,刘宋时戴法兴、巢尚之、戴明宝为中书舍人,“凡选授迁转诛赏大处分,上皆与法兴、尚之参怀,内外诸杂事,多委明宝”,“凡所荐达,言无不行”;阮佃夫、王道隆、杨运长“并执权,亚于人主”,“朝士贵贱,莫不自结”;齐时茹法亮、吕文度“并势倾天下,太尉王俭常谓人曰,我虽有大位,权寄岂及茹公”;綦母珍之“凡所论荐,事无不允,内外要职及郡丞尉,皆论价而后施行”;茹法珍、梅虫儿“权夺人主,都下为之语曰:欲求贵职依刀敕,须得富豪事御刀”。高门士流,为求迁转有时竟须屈事寒人。

正是在这种情况之下,再次出现了振兴官僚政治的意愿与尝试。例如宋时孔宁子上言,“盖宜使求贤辟其广涂,考绩取其少殿。若才实拔群,进宜尚德。治阿之宰,不必计年,免徒之守,岂限资秩。自此以还,故当才均以资,资均以地”(见《宋书·王华传》)。这就是说,要把才能、资历的标准,置于门第之上。又同书《周朗传》:“又置官者,将以燮天平气,赞地成功,防奸御难,治烦理剧……当使德厚者位尊,位尊者禄重,能薄者官贱,官贱者秩轻。”申明了“选贤任能”的原则。又裴子野《宋略》:“《书》云贵贵,为其近于君也。天下无生而贵者,是故道义可尊,无择负贩,苟非其人,何取世族!”梁武帝萧衍的一些议论尤可注意。《梁书·武帝纪》记其齐末上表,有语曰:“设官分职,唯才是务。若八元立年,居皂隶而见抑;四凶弱冠,处鼎族而宜甄。是则世禄之家,无意为善,布衣之士,肆心为恶。岂所以弘奖风流,希向后进?此实巨蠹,尤宜刊革!”萧衍又有《凡百箴》曰:“莫言尔贱,而不受命,君子小人,本无定性。莫言人微,而以自轻……人无贵贱,道在则尊!”固然萧衍在许多方面继承了优容士族的政策,但他如上议论之中所鲜明体现出来的原则,却反映了专制皇权与官僚政治的天然亲和性。当其力量允许之时,他们总要尝试对士族政治提出挑战。