猛龙过江 ——中国炮兵击伤日本亲王之战(第3/8页)

说起来在当时的浦东战区,日军炮火占据绝对优势。这一段战线,双方隔黄浦江对峙。中国军队右翼军团五十五师三三○团的团长,一度担任炮兵指挥官的孙生芝回忆,即便不算日军陆军部队的炮兵,单计算航行在黄浦江上的日本海军部队,其实力就远远超过中方——“当时领空、领海已经为日本飞机和军舰所左右,敌人军舰在30艘上下,每舰有大炮12门以上,30艘军舰共有360门炮,力量比我们强得多。”

但在如此敌强我弱的情况下,浦东的中国炮兵部队,却打得相当出彩,不但在阵地防御中屡立战功,使日军在这条战线上始终无法跨过黄浦江一步,而且不时主动出击,发动对日军的炮战。

这支炮兵部队行动诡秘,胃口奇好,从吴淞的仓库到停泊在英美烟草公司对面码头的出云号装甲舰都在它的打击范围。而且炮术又奇佳,哪怕是藏在建筑后面的日本军舰也不乏被它像打篮球一样一炮吊中的经历。日军对这支中国炮兵部队的炮为何打得如此之准始终不得其解,隔山打牛这种活儿即使在武术界也只是传说。日军恼羞成怒,曾多次调集部队,空中江上一齐动手,誓欲除之而后快,但每次“全歼”之后,过不了一天,中国的炮弹,又会像还魂一样落到日军的脑袋顶上。直到日军在金山卫登陆,中国军队大撤退,这种带响的问候始终没有停过,相对于罗店的“血肉磨坊”,形成了淞沪战役中少有的戏剧性场面。因此,这支部队在当时中国的报道之中,有“神炮”之称。

说来说去,这支炮兵部队,到底有多少兵力呢?

观看淞沪战区作战序列,其部队分为左、中、右三个军团,左翼军团总指挥陈诚、中央军团总指挥刘建绪、右翼兵团总指挥张发奎。浦东属于淞沪战区中国军队右翼军团的一部分。说来惭愧,堂堂右翼军团总司令、北伐名将张发奎上将,手下总共只有一个营的炮兵。日夜不停地进行“问候”,搞得日军鸡犬不宁的,便是这个中国陆军炮兵第二旅第二团第一营,击中岛风号炸伤伏见宫的,正是该营的一门M1930 L20式75毫米博福斯山炮。

炮兵第二旅,是1934年国民党军整编炮兵部队的成果。当时国民党军总共建立了第一、第二两个炮兵旅,第二旅由原独立炮兵第二团、第三团组成,番号仍然称为第二、第三团。

炮兵第二旅装备的全部是瑞典博福斯M1930 L20式75毫米山炮,这种火炮初速较慢,但射速较快,精度高,故障率低,又能拆卸后运输,很受中国炮兵部队的喜爱。要说,在浦东这个战场,这种炮还真是特别适用。因为它射速快,所以很适合中国军队打了就跑的作战方式——不跑人家的炮兵也不是吃素的;它初速慢,所以弹道不清晰,难以找到发射阵地;容易拆卸,所以中国炮兵人员可以拖着它到处“游击”,让日军防不胜防。这种火炮虽然是瑞典造,实际却是德国克虏伯公司的技术。只是因为一战后《凡尔赛和约》的限制,德国不得在本土生产先进火炮,克虏伯只好在瑞典开设子公司来生产卖给中国了。卖给中国这批火炮,本来是要给土耳其人的,因为土耳其经济困难,付款不及时,结果大炮被中国政府转手买下。说来有趣,清朝灭亡的时候,曾将中国巡洋舰飞鸿号卖给希腊,成为其主力巡洋舰赫拉号。土耳其和希腊素来不合,中国人先卖给土耳其的敌人巡洋舰,后劫胡土耳其人的大炮,真不知道和土耳其人有什么前世冤仇。

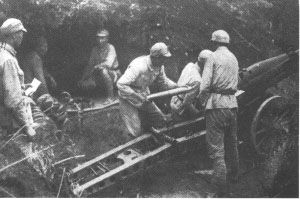

中国75毫米博福斯山炮在射击。就是这张照片,使张发奎总司令很是着了一次急。

使用这种火炮,中国军队还有独到之处。在中国炮兵手中,这种山炮的射速达到了每分钟25发的惊人速度。在偷袭时这种不可思议的射速使其威力发挥到了最高。然而,这个25发/分,已经接近理论上的最高射速——这种火炮炮身从后座到复进到位,中间就需要两秒以上的时间。实际使用射速能否达到这么高呢?颇有专业人士认为人不是机器,除非使用自动装弹机,否则根本无法达到甚至接近这个数字。但是,中国炮兵用自己的智慧使火炮达到了这个速度。这样做也是不得已,一则由于是搞弱势逆袭,不得不在最短时间内达到袭击效果;二是压缩射击时间,避免产生长时间超速打炮引起的身管灼损,保护珍贵的火炮。实际上,中国军队(不论国共)的炮兵好手都擅长这一手,其打法非常有中国特色——必须是三人操炮:供弹手将炮弹递到装弹手手中,装弹手在炮膛后坐停顿瞬间(此时炮膛尚未回位)打开炮膛,此时弹壳会因膛内残压及后座惯性高速滑出,装弹手随即将新弹装入尚在回位中炮膛,并关膛上闩。与此同时,炮手有一秒多一点的时间做炮瞄微调,这对炮击精度非常重要。当炮身达到回位静止的第一瞬间,炮手发炮。每次发炮时,炮膛只是瞬间静止,但不影响精度。当然,这样做很容易导致炮手受伤。射速从正常加到25发每分,炮手们致伤可能性上升200%!