第三章 拉加苏之二(第3/7页)

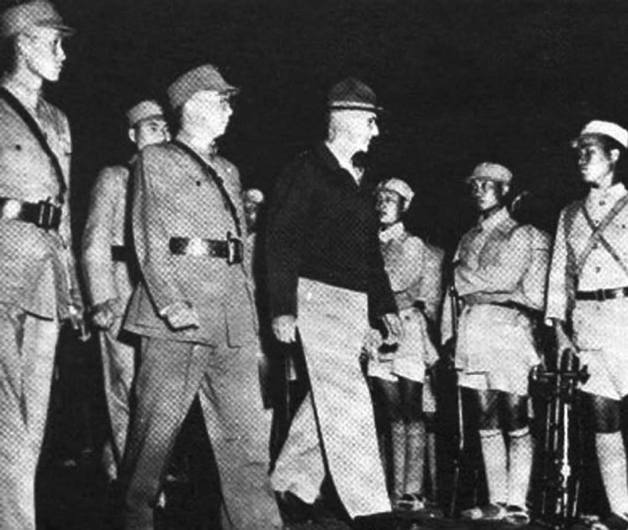

史迪威等人在印度观看中国远征军的训练和演习

中美两国将领检阅远征军部队,右侧的美国将领是史迪威,左侧的两名中国将领是孙立人和罗卓英。

出师的中国远征军

大约是这种热情,让英国人感到了中国在缅甸的强大号召力。在发动反攻的第二次缅甸战役中,英方严格限制中国远征军的行进路线,试图尽量避免他们与缅甸普通民众的接触,以免给英国在缅甸的殖民统治造成问题。将中国远征军进攻的路线限制在人烟稀少的缅北,大概不无这方面的考虑。

在这种情况下,史迪威只好无奈地选择了胡康河谷来发动这次进攻。

谈到从印度出征的中国远征军,史迪威的名字不能回避。作为这支数万名官兵组成的中国军队的最高指挥官,史迪威并不是一个挂名的摆设,他有着真正生杀予夺的大权。这在当时乃至此后的中国,都堪称一件古怪的事情——把军队交给外国人来指挥,这几乎是一种近乎于卖国的行为。史迪威能够指挥中国驻印军,纯粹因为他手中握着的美援,他是中国实在不能得罪的。

不过,反攻开始以后,史迪威最终还是将指挥权还给了孙立人和廖耀湘两位中国将军,放手让他们指挥前线的作战。实战让他明白,指挥中国军队,最好还是中国人自己来干,否则再好的美国将军,无论是柏特诺还是梅里尔,在当时的条件下都没法突破中西文化的高墙,把一支中国军队的战斗力充分发挥出来。从结果来看,他这个选择堪称明智。

一个有指挥权却又并没有真正指挥每个战役的将军,一个在最后胜利之前黯然回国的美国人,史迪威的形象在不同人眼里有着截然不同的表述。

在美国国内的舆论中,史迪威是一个“中国通”,一个现代的戈登,他一手培养出了一支当时无论训练还是装备,最接近世界先进水平的中国军队。同时他又是一个正直而勇敢的老兵,有着坚韧不拔的意志而且富有进攻精神。在日军气焰最嚣张的时候,他指挥了对缅甸的反攻,并成功地打通了中印公路。他和中国将军孙立人的配合珠联璧合,孙在前方指挥战斗,史在后方提供支持,是远征军成功的基石。史迪威深受罗斯福总统的信任,在美国国会畅通无阻,这使得他在整个缅甸战役中是最财大气粗的一个。他的解职,纯属遭到东方国家一些小人的陷害,这是一个典型的悲剧英雄。

在中国的历史研究中,无论1949年前还是1949年后,对史迪威的好感都十分有限。蒋介石的文胆陈布雷将史迪威描述成一个傲慢的美国佬,一个企图利用美援杠杆夺取中国主权的阴谋家。他在无法迫使蒋介石交权的时候,甚至组织中国军官试图通过政变的方式直接把“花生米”(史迪威给蒋介石的外号)干掉!最终,在中国人的联合抵制下,正义得到伸张,这个比敌人还可怕的盟友终于被赶走了。国民党政府从大陆撤逃之后,人们不再讨论史迪威试图干掉蒋介石正确与否,但依然津津乐道于远征军里中国军官为“捍卫民族气节”,和史迪威等无礼的美国佬进行不屈不挠的斗争。

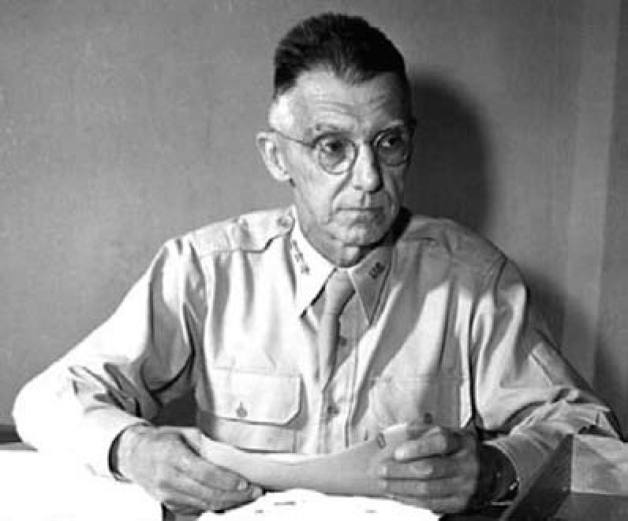

办公室中的史迪威。真实的情况是这个“醋性子乔”生性活跃,从来不愿意坐办公室,总是穿上一身士兵的服装到前线走来走去。这好像是史迪威唯一一张在办公室的照片。

史迪威和他的爱将梅里尔。梅里尔准将是美军特种部队——加拉哈特空降旅的指挥官,功勋卓著;但要他代替中国将领指挥中国军队,也同样不可思议。