第三章 拉加苏之二(第4/7页)

著名的一张照片:蒋介石夫妇与他们的参谋长史迪威将军。明明是谈笑风生的三个人,根本看不出其中的两个男人都恨不得要了对方的性命。所谓包装,看来也不是最近才有的事情。

事实上,在中印缅战区的上层,乔治·史迪威是个很少有人喜欢的“醋性子乔”。英国人不喜欢他,甚至面对试图打开中印公路的计划,本应受益最多的蒋介石似乎也有些冷淡。

美国参战以后,在华的日军部队很多被调往太平洋战场。从1940年到1943年,尽管日军在敌后战场对八路军发动了多次猛烈攻势,给太行、冀中等敌后根据地造成巨大损失,但正面战场的各条战线上日军的大规模进攻明显减少,抗战似乎进入了一个相对平稳的相持阶段。面对这种情况,蒋介石对发动积极的反攻兴趣不大。这一点,他与英国人在缅甸的思路相似,都有“等”胜利的嫌疑。

不能不说蒋介石的思路有一定道理,他深知日军的战斗力和自己部下的弱点。即便装备了美式武器,反攻也不是那样好打的。既然依靠美国最后总会打胜,又何必付出巨大的代价呢。如果中印公路打通,对日的反攻就无法回避;如果中印公路打不通,蒋介石大元帅有充分的理由和日军继续“对峙”。1944年滇西反攻,中国军队惨重的损失似乎也在反证蒋介石思路的正确。然而,1944年日军出其不意的大规模反攻,给装备训练都落后的国民党军造成了巨大损失,史称“豫湘桂大溃败”,日军一直打到贵州的独山,重庆一片恐慌。假如中印公路早日打通,国民党军或许远不会败得那样惨。如果把意义放得再远一点,很多原来对国民党较有期待的人士,正是因为这次大溃败丧失了对它最后的信心,而投入了共产党的怀抱。

这时候再抱怨日军没有默契是没有任何意义的,唯一的教训是:有实力,才有的选择,战场上什么时候也不能把刀把子放在别人手里。

当说谁都不喜欢史迪威的时候,其实我们忽略了最重要的一个群体——远征军的将士们。当史迪威指挥部队发动反攻的时候,他最有力的支持者,并不是远在华盛顿的罗斯福,而是在印度的几万名普通中国官兵。

他们大多不懂政治,即便懂,也往往幼稚得可笑。他们支持史迪威,并不是因为亲美,而只是因为,他给了弟兄们一个回家的希望。

为了这个希望,他们可以奋战至死。难怪史迪威称呼这些战士,总是用一个句子:“我的孩子们——”

对史迪威在远征军中到底是怎样的角色,作者思前想后,觉得唯有英语中的“Old Father”(老爸爸)最为贴切。

美国工程兵准将皮克是修建中印公路的功臣。这位技术娴熟、善于管理的将军一向没有架子,平时就和中国、美国工兵部队的普通士兵打成一片,因此深得军心。

图为美国利用《租借法案》转交给中国的航空炸弹,其财大气粗可见一斑。

在只剩一条驼峰航线与外界联系的情况下,上层或有观望和种种考量,但普通的中国战士依然在艰苦奋战。

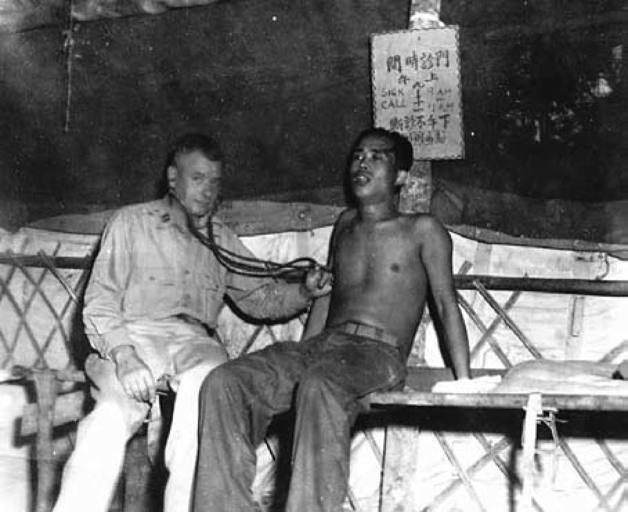

中国远征军士兵在印度的美军医院就诊

英语中的“老爸爸”,是部队里对那些脾气暴烈却爱兵如子的将领的昵称。他们会踢着你的屁股冲锋,但又会为每一个士兵准备从丰盛的早餐到避孕套所有的装备。美国陆军名将巴顿、霍兰德·史密斯、海军登陆战专家特纳,都曾被冠以这样的称呼。

又是“中国通”和老兵,又是帝国主义阴谋家,又是“老爸爸”,哪一个是史迪威真实的形象?也许,哪个都是,哪个又都不是。