第十三章 官僚政治的复兴与察举制的关系(第6/12页)

其事在隋文帝时。人有士庶,选有清浊,是士族政治之旧例。卢恺等企图恢复已遭否定的旧例,便遭到了皇权的惩罚。又《通典》卷十四《选举二》:

九品及中正,至开皇中方罢。

又卷十七《选举五》:

隋氏罢中正,举选不本乡曲,故里闾无豪族,井邑无衣冠。

至此,维护士族特权的九品中正制,终于寿终正寝了。

官僚政治的复兴、士族政治的衰颓以及九品中正制的废止,标志着中古选官制度,又来到了一个重大变动的边缘,但同时我们也应该注意到,上述那些重大社会政治变迁,对于察举制的影响是复杂的。尽管从总体说来,它为察举的进一步发展及其向科举制的过渡创造了良好的条件,可是由于诸多复杂因素的共同作用,我们却也不能不看到某些负面的情况。尽管周隋统治者承袭了秀才、孝廉、明经等科目,隋代还进而设置了进士之科,这都是有积极意义的。但与之同时,王朝对于察举选官——这里主要是说对于采用策试之法的察举诸科选官上,其兴趣是有限的。特别是在周代与隋之前期,察举不甚兴旺,甚至给人以停滞之感。

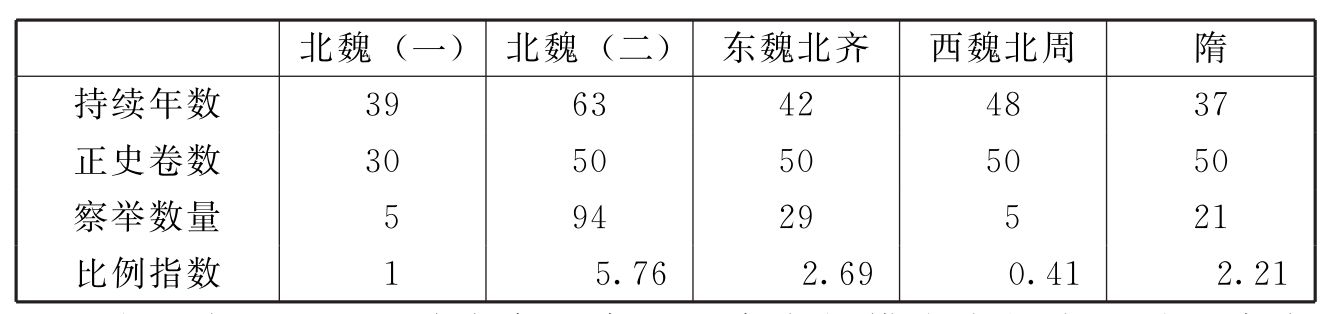

下面我们通过统计加以说明。与讨论魏晋南朝的察举规模变迁之时所采用的指数化方法相同,在此我们仍以各代秀孝、明经、进士等岁贡科目得举可考者之数量,除以王朝持续时间及相应“正史”之卷数。《北史》不计,《志》不计。北魏自太武帝神 四年至献文帝末为一段落,史书卷数作30卷计;自孝文帝至北魏末为一段落,史书卷数作50卷计。将此5段之得举数量5例、94例、29例、5例、21例分别代入计算,然后以第一段落为基数1,得出表13—1:

表13—1

由此表可见,北魏自孝文帝以后察举规模有大幅度上升。事实上,北魏所见之秀孝有相当一部分还就直接举于孝文一朝。这当然是汉化政策的直接成效。但自东西魏分裂之后,察举规模遂趋低落。东魏北齐之察举多少尚能维持,这是因为其疆域虽有缩小,但毕竟处于文化昌盛的山东。西魏北周则下降到了最低点。合东魏北齐与西魏北周计,察举规模也仅仅略过北魏盛时之半。时至隋代,帝国版图已笼括中国,虽其察举规模较北周已有回升,但却仍然有限,不但不能与北魏盛时之秀孝屡出相比,甚至还不如东魏北齐。总之北朝察举自北魏之后即由盛转衰,至隋代虽处于回升之中,但并不迅速。

而且,尽管王朝统治者在察举学校制度上采取了不少积极措施,但其主观上对之犹疑排斥的一面也很明显。《文献通考·选举一》中马端临指出:

隋虽有秀才之科,而上本无求才之意,下亦无能应诏之人,间有一二,则反讶之,且嫉之矣。杨素苛酷俗吏,宜其疾视如此;苏威儒者也,亦复沮抑正藏。士生斯时,何其不幸邪!

他所引述的,是杨素刁难杜正玄及苏威刁难杜正藏之例。《北史·杜正玄传》:

开皇十五年,举秀才,试策高第。曹司以策过左仆射杨素,怒曰:“周、孔更生,尚不得为秀才,刺史何忽妄举此人,可附下考。”乃以策抵地不视。时海内唯正玄一人应秀才,余常贡者,随例铨注讫,正玄独不得进止。

虽然杜正玄后来还是以文采打动了杨素,但初始的刁难之意,灼然可见。又同书《杜正藏传》:

开皇十六年,举秀才。时苏威监选,试拟贾谊《过秦论》及《尚书·汤誓》、《匠人箴》、《连理树赋》、《几赋》、《弓铭》,应时并就,又无点窜。时射策甲第者合奏,曹司难为别奏,抑为乙科。正藏诉屈,威怒,改为丙第,授纯州行参军。

杜正藏显然也是受到了苛刻的待遇。可见马端临称隋廷“有秀才之科而无求才之意”,并非无据。这一点,从杨素见刺史有举秀才者即勃然大怒,就看得非常清楚。